Editorial

Avant d’y venir, il n’est peut-être pas inutile de rappeler quelques définitions d’une notion qui n’a cessé de varier historiquement, comme le souligne le Dictionnaire des notions de l’Encyclopédie Universalis : « Outils, machines, instruments… définir ces trois classes d’objets techniques créés par l’homme pour son usage propre n’a vraiment de sens qu’à un moment donné de l’histoire. […] Les frontières de ces définitions sont perméables ; il est bien souvent difficile de classer tel ou tel objet. »[1].

Avant d’y venir, il n’est peut-être pas inutile de rappeler quelques définitions d’une notion qui n’a cessé de varier historiquement, comme le souligne le Dictionnaire des notions de l’Encyclopédie Universalis : « Outils, machines, instruments… définir ces trois classes d’objets techniques créés par l’homme pour son usage propre n’a vraiment de sens qu’à un moment donné de l’histoire. […] Les frontières de ces définitions sont perméables ; il est bien souvent difficile de classer tel ou tel objet. »[1].

Moins circonspecte, l’Encyclopédie Larousse définit la machine comme un « Appareil ou ensemble d’appareils capable d’effectuer un certain travail ou de remplir une certaine fonction, soit sous la conduite d’un opérateur, soit d’une manière autonome. Toute machine est transformatrice d’énergie. »[2]. Cette définition, qui inscrit la machine dans le paradigme thermodynamique, insiste sur l’idée de travail produit par transformation d’énergie. C’est ce que confirme le Petit Robert qui définit la machine comme un « objet fabriqué, généralement complexe (V. mécanisme), destiné à transformer l’énergie (V. moteur) et à utiliser cette transformation ». C’est ce qui, en principe, distingue la machine de l’appareil ou de l’outil « qui ne font qu’utiliser l’énergie ». D’où une définition de la machine comme « système où existe une correspondance spécifique entre une énergie ou une information d’entrée et celles de sortie ». À l’ère de l’informatique triomphante, ce qui est transformé, ce n’est plus de l’énergie en provenance d’une source naturelle mais de l’information, ainsi qu’en témoigne l’élargissement de la définition auquel procède le Dictionnaire Culturel des Sciences : « Une machine est un ensemble de mouvements, de transmissions et d’informations, ensemble animé et capable de produire un effet désiré ou appréciable ». Si cette définition insiste sur l’effet produit, il faut rappeler deux autres caractéristiques essentielles de la machine, apparues à la Renaissance : « l’automatisme et la régulation, ou contrôle par la machine elle-même de son propre mécanisme »[3].

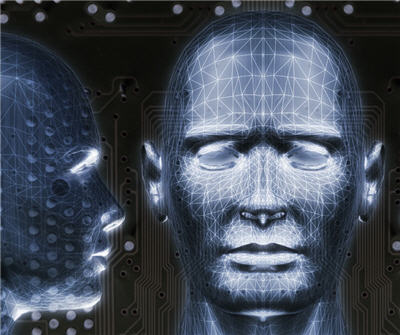

Lorsque la machine devient capable, non seulement de régulation, mais aussi de rétroaction, alors elle commence à s’apparenter au cerveau humain. La rétroaction est la fonction par laquelle une machine peut prendre en compte le résultat de son action passée pour y adapter ses actions futures. Elle suppose un principe d’apprentissage continu, basé sur les échanges d’information entre un système et son environnement, qui permettent à ce dernier d’ajuster son comportement en fonction de l’analyse qu’il fait des effets de son action. L’invention de machines possédant une autonomie suffisante pour analyser des informations en provenance du monde extérieur et pour prendre en permanence des décisions a montré que la rétroaction était non seulement l’apanage des êtres vivants mais, plus généralement, la source de tout comportement intelligent et organisé. Les machines aujourd’hui disposent de capacités cognitives et sociales de plus en plus comparables à celles de l’homme : elles sont capables de manifester le comportement adaptatif et la faculté d’acquisition des connaissances que le système nerveux prend en charge chez les être vivants[4]. L’idée, déjà ancienne, d’une équivalence entre l’homme et la machine a ainsi trouvé de nouveaux arguments. C’est en invoquant le principe de rétroaction que Norbert Wiener, le fondateur de la cybernétique, la postule à son tour[5].

Lorsque la machine devient capable, non seulement de régulation, mais aussi de rétroaction, alors elle commence à s’apparenter au cerveau humain. La rétroaction est la fonction par laquelle une machine peut prendre en compte le résultat de son action passée pour y adapter ses actions futures. Elle suppose un principe d’apprentissage continu, basé sur les échanges d’information entre un système et son environnement, qui permettent à ce dernier d’ajuster son comportement en fonction de l’analyse qu’il fait des effets de son action. L’invention de machines possédant une autonomie suffisante pour analyser des informations en provenance du monde extérieur et pour prendre en permanence des décisions a montré que la rétroaction était non seulement l’apanage des êtres vivants mais, plus généralement, la source de tout comportement intelligent et organisé. Les machines aujourd’hui disposent de capacités cognitives et sociales de plus en plus comparables à celles de l’homme : elles sont capables de manifester le comportement adaptatif et la faculté d’acquisition des connaissances que le système nerveux prend en charge chez les être vivants[4]. L’idée, déjà ancienne, d’une équivalence entre l’homme et la machine a ainsi trouvé de nouveaux arguments. C’est en invoquant le principe de rétroaction que Norbert Wiener, le fondateur de la cybernétique, la postule à son tour[5].

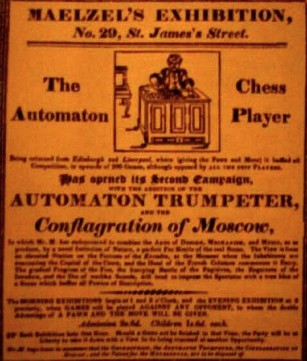

Or Wiener a consacré plusieurs textes à des ordinateurs, réels et imaginaires, jouant aux échecs. Dans l’étude qu’il publie ici, Pierre Cassou-Noguès confronte ses conceptions avec celles d’Edgar Poe dans « Le joueur d’échecs de Maelzel » et dans d’autres textes mettant en jeu des machines susceptibles d’imiter  l’humain. Il montre que la machine de Poe se situe à mi-chemin entre la machine cartésienne – simple automate conçu sur le modèle de l’horloge et destiné à imiter nos mouvements corporels – et la machine cybernétique, qui est un ordinateur ou une machine à calculer capable de rétroaction et donc susceptible d’imiter la pensée humaine. L’originalité de Poe réside dans l’idée d’un automate conçu comme machine à calculer et non comme simple horloge. Mais cette machine est aveugle : obéissant à un strict déterminisme, elle est incapable d’apprendre car elle est sans rétroaction.

l’humain. Il montre que la machine de Poe se situe à mi-chemin entre la machine cartésienne – simple automate conçu sur le modèle de l’horloge et destiné à imiter nos mouvements corporels – et la machine cybernétique, qui est un ordinateur ou une machine à calculer capable de rétroaction et donc susceptible d’imiter la pensée humaine. L’originalité de Poe réside dans l’idée d’un automate conçu comme machine à calculer et non comme simple horloge. Mais cette machine est aveugle : obéissant à un strict déterminisme, elle est incapable d’apprendre car elle est sans rétroaction.

Sydney Lévy s’intéresse à son tour aux récits de Poe, mais sous un angle légèrement différent, partant de la distinction établie par l’auteur américain entre calcul et analyse (pensée) pour distinguer l’humain de la machine. Profondément conscient de la nature algorithmique de tout calcul, Poe récuse l’idée que l’esprit serait susceptible de mécanisation : si les machines sont capables de calcul, la pensée reste le propre de l’homme. Et la pensée pour Poe, c’est la double faculté d’analyse et d’imagination : non pas un cheminement pas-à-pas relevant d’une procédure algorithmique, mais un phénomène émergent résultant d’interactions nombreuses. En déplaçant le point de vue de l’extérieur vers l’intérieur de la machine, les récits de Poe montrent qu’il ne faut pas confondre la pensée avec l’apparence de la pensée et pointent ainsi par avance les apories de la machine de Turing.

Cette dernière est au cœur de l’étude de Thomas Vercruysse sur Paul Valéry, dont il confronte le premier formalisme aux travaux fondateurs de Hilbert, qui ont imprégné toute l’époque et laissé leur trace dans le projet valéryien d’une mathématique de l’esprit. La question qu’il pose dans son étude est de savoir si les machines de Turing – qui dérivent du formalisme hilbertien – ne fourniraient pas un point de comparaison adéquat pour aborder la machine autopoïétique rêvée par Valéry. En effet, si l’on accepte l’idée qu’un « système formel n’est qu’une liste d’instructions pour une machine de Turing », alors le Système qui fournit son horizon au premier formalisme de Valéry pourrait être vu comme représentation fonctionnelle d’un cerveau conçu comme une machine de Turing. Valéry, toutefois, a rapidement pris ses distances avec le paradigme mathématique et renoncé à la formalisation pour s’intéresser à la thermodynamique qui lui offrait un autre modèle du cerveau : celui d’une machine énergétique fonctionnant par « cycles fermés ».

Avec Hervé-Pierre Lambert, on quitte le domaine des simples analogies entre l’homme et la machine pour aborder le devenir-machine de l’homme dans la fiction. Son étude porte sur Maurice Dantec, représentant de l’un des grands courants de l’imaginaire contemporain, le post-humain, qui explore les conséquences possibles pour l’espèce humaine de la convergence entre biotechnologies, intelligence artificielle et nanotechnologies. Cette convergence a créé les conditions d’une « néo-évolution », déterminée non plus par les lois naturelles mais par les sciences et les techniques qui pourraient concurrencer les mécanismes de l’évolution biologique et conduire à une artificialisation du vivant, à la dénaturalisation de l’homme. L’idée d’un homme-machine n’est pas neuve, elle a de nombreux antécédents littéraires comme en témoigne la large exploitation du thème dans la fiction[6]. L’imaginaire post-humain – ou méta-humain, comme préfère le dire Dantec – s’inscrit dans cette continuité, oscillant entre une tendance catastrophiste et une tendance prophétique qui se sont répandues dans le discours philosophique mais aussi dans la littérature et les arts plastiques. Dans l’œuvre de Dantec, cet imaginaire se construit à travers un « bricolage épistémique » qui, outre les références aux techno-mythes du cyberpunk, opère un croisement entre les thèses de Gilles Deleuze et celles de Jeremy Narby sur l’ADN et le chamanisme. Dantec emprunte à l’anthropologue la théorie des biophotons, l’un de ces savoirs hétérodoxes qui lui sont chers et selon lequel l’ADN émettrait une information génétique sur sa propre structure, savoir auquel les chamanes auraient accès par le biais de plantes hallucinogènes. Se réappropriant cette thèse, Dantec imagine dans Babyon Babies une « neuroconnexion » entre le cerveau et une intelligence artificielle appelée la neuromatrice, qui signale l’émergence du premier phénomène posthumain.

Si la machine est inextricablement liée à la définition de l’humain, c’est qu’elle imite ou supplée des facultés qui sont censées être le propre de l’homme : l’intelligence, la pensée, la mémoire. C’est à cette dernière faculté que s’intéresse Anne Bourse, dans la lecture originale qu’elle propose d’un texte de Jean-François Lyotard daté de 1986, « Si l’on peut penser sans corps ». Le philosophe y pose la question du témoignage et de la transmission en regard de la « fin », envisagée ici à travers l’image de la « mort solaire ». Organisé autour d’un échange polémique entre Technique et Philosophie – incarnés respectivement par les voix anonymes d’un Elle et d’un Lui – le texte affirme la nécessité de s’en remettre à un appareillage pour témoigner de la fin de l’homme, mais il souligne en même temps l’inaptitude des machines à se remémorer, à penser et donc à toucher au propre de l’homme. Car penser, nous rappelle Lyotard, est indissociable de souffrir, ce dont les machines sont incapables. C’est tout l’enjeu du témoignage que cristallise ainsi Lyotard, au terme d’un XXe siècle marqué à la fois par l’oubli génocidaire et par l’hypertrophie mémorielle suscitée par les machines à stocker l’information. Pour parvenir à penser ensemble la mémoire vive, sensible, incorporée de l’homme et la mémoire morte des machines, ce qu’il faudrait arriver à concevoir, nous dit Lyotard, c’est un corps « impropre », un corps proprement inhumain, soit finalement un corps-prothèse. Pour Anne Bourse, l’incarnation la plus propre de ce corps-prothèse pourrait bien être le corpus constitué par les œuvres littéraires, productrices de divers « dispositifs » mémoriels où la technique fait corps avec l’événement sensible pour témoigner du désastre.

C’est à un autre dispositif textuel que s’intéresse Magali Nachtergael dans son étude sur l’autofiction et cette « machine de vision » (Paul Virilio) qu’est la photographie. Dans les œuvres auto-narratives de Roland Barthes, Hervé Guibert et Sophie Calle, elle repère de nouvelles fonctions de l’image mécanique, d’ordre à la fois esthétique et identitaire, qui permettent d’exiber le corps mutant de l’auteur dans des textes eux-mêmes mutants, à la croisée du réalisme photograhique et de la fiction narrative. Témoignant d’un même attrait pour l’invisible et l’absence, pour le fragmentaire et la mise en scène fictionnelle de soi, les textes photographiques de Calle, Guibert et Barthes utilisent le décanteur de l’image pour élaborer des « mythologies personnelles » où la photographie, loin d’authentifier les propos de l’autobiographe, produit une identité en fragments, désindividualisée, voire déréalisée, qui mine à la fois l’illusion référentielle et le pacte de vérité autobiographique. Entrant dans « l’ère de la reproductibilité technique », l’identité de l’auteur se trouve ainsi soumise au même régime que l’œuvre d’art moderne : elle perd sa singularité au profit d’une « aura mythologique » où chacun peut se reconnaître.

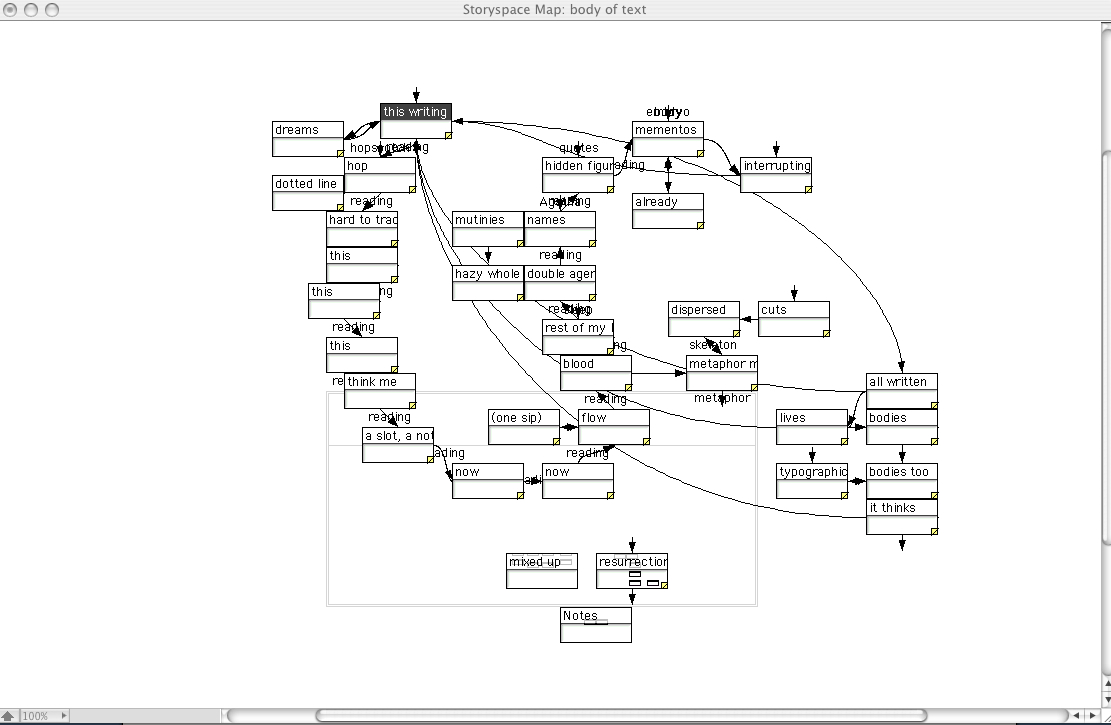

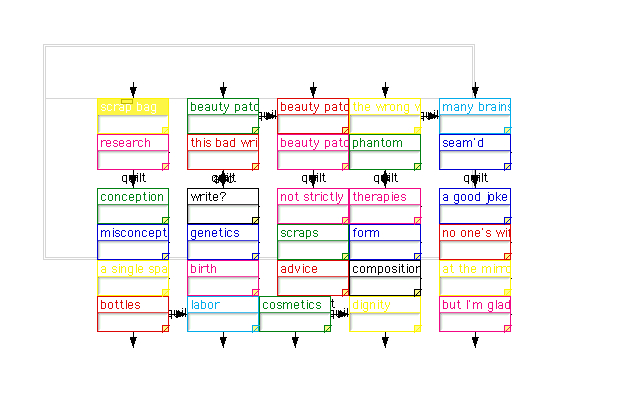

La photographie, matrice originelle des médias actuels, s’insère aujourd’hui dans des dispositifs plus complexes, qui combinent texte et image sur des supports multimédias. L’étude d’Arnaud Régnaud (à venir) est consacrée à l’analyse de deux cyberfictions de Shelley Jackson, Patchwork Girl (1995) et My Body & A Wunderkammer (1997), qui articulent de manière originale les rapports corps/esprit/écriture. Dans la lignée de Donna Haraway et de son célèbre manifeste cyborg, Shelley Jackson revendique une forme de cybermatérialisme qui évacue toute composante métaphysique ou mystique de la définition de l’intelligence humaine et qui déstabilise par là-même la dichotomie corps/esprit. Elle envisage les cellules du corps humain comme une intelligence collective de type machinique, dépourvue de conscience de soi et travaillant à la régulation d’un système homéostatique qui détrône la prééminence cartésienne du cerveau. Les processus cognitifs ne sont plus cantonnés aux frontières de l’épiderme mais se prolongent jusque dans son environnement, ce qui brouille les frontières traditionnelles du sujet perçu comme une entité close et autonome. Dès lors, la capacité d’agir ne dépend plus d’un cerveau comparable à une tour de contrôle mais devient une fonction distribuée entre divers actants, dans un processus qui implique la coopération de l’humain avec le non humain. Ne pourrait-on y voir, comme le suggère Arnaud Régnaud, une mise en abyme de la lecture interfacée qu’impose toute littérature électronique ?

[1] Je remercie Danielle Follett pour ces définitions qu’elle a présentées lors du séminaire du Centre de Recherches sur la Littérature et la Cognition du 9 janvier 2010, dans une conférence intitulée : « La machine dans le jardin : la harpe éolienne et l’automatisme ».

[2] Cette définition est aussi celle que donne l’Encyclopédie Universalis : « En tant que réalité technique, la machine est une construction artificielle qui consiste en « un assemblage de parties déformables avec restauration périodique des mêmes rapports entre les parties » (G. Canguilhem, La Connaissance de la vie) ; elle a pour fonction de transformer de l’énergie provenant d’une source naturelle (eau, vent, vapeur, électricité, pétrole, atome, soleil) et d’utiliser cette transformation. In Encyclopédie Universalis, http://www.universalis.fr/encyclopedie/machine/. Consulté le 22 mars 2010.

[3] In Encyclopédie Universalis. Consulté le 22 mars sur : http://www.universalis.fr/encyclopedie/machine

[4] Sur le sujet, voir Philippe Breton, L’utopie de la communication, Paris, La découverte, 1992. Voir également l’ouvrage de Philippe Breton et Serge Proulx, L’explosion de la communication, Paris, La Découverte, 1996 [1989].

[5]<font face="Times

New Roman » style= »mso-element: footnote »> La cybernétique, dont les soubassements ont été édifiés par Norbert Wiener en 1947, est la science de la communication et des processus de contrôle et de régulation dans les machines hautement organisées et les organismes vivants. <font face="Times

New Roman » style= »mso-element: footnote »>

Poe, Descartes et la cybernétique

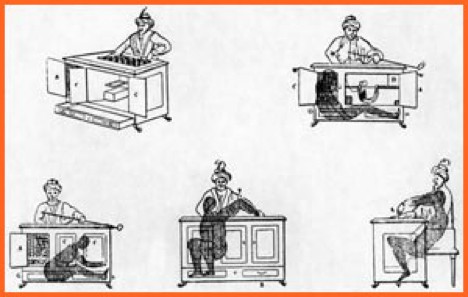

Il s’agira en particulier de situer l’image de la machine qui ressort des textes de Poe par rapport à deux autres : l’image de l’automate cartésien et l’image du robot cybernétique. J’ai tenté ailleurs de distinguer ces deux dernières [1]. Pour le dire très vite, la machine cartésienne est un automate, qui semble posséder en lui-même le principe de son mouvement, conçu sur le modèle de l’horloge et susceptible d’imiter nos mouvements, alors que notre robot est essentiellement un ordinateur, ou une machine à calculer, qui doit surtout imiter notre pensée. Je voudrais montrer que, dans « Le joueur d’échecs de Maelzel » en particulier, se dessine une image de la machine qui ne se confond ni avec l’automate cartésien, ni avec le robot cybernétique. Si la machine de Poe se distingue de la machine cartésienne en ce qu’elle est déjà en son organe le plus important une machine à calculer, elle est dépourvue d’une fonction essentielle à notre robot et sur laquelle Norbert Wiener a mis le doigt sous le nom de « rétroaction ». Je ne veux pas dire qu’il manquerait à la machine telle que l’envisage Poe une fonction que les savants auraient ensuite mise en évidence. Poe met en place une image de la machine qui a une consistance, une teneur propre et à laquelle, dans cette mesure, il ne manque rien. En pointant sur cette possible « rétroaction », la cybernétique et la science-fiction qui l’accompagne constituent une autre image de la machine qui n’ajoute rien à celle de Poe mais se place à côté d’elle. C’est dans la même perspective que je parle d’image plutôt que de concept ou, de façon plus vague, de conception. Un concept, au sens où on l’entend habituellement, entre dans une proposition, susceptible de vérité ou de fausseté. Or cette question de la vérité et de la fausseté ne m’intéresse pas. On peut dire en effet – j’y reviendrai – que Poe, dans « Le joueur d’échecs de Maelzel », commet des erreurs. Il n’empêche que Poe réussit à donner consistance à un objet de pensée, une certaine version de la machine, et cette consistance se révèle en ce que cette machine peut devenir un élément de fiction. Cette image de la machine me semble par exemple encore jouer dans le poème « Le corbeau » (1845). Je commencerai par discuter de l’analyse de Poe dans « Le joueur d’échecs de Maelzel », de 1836, en confrontant ce texte aux nouvelles « policières », en particulier « Double assassinat dans la rue Morgue » (1841) et « La lettre volée » (1844) [2]. Tout au long de cette première partie, je serai amené à revenir et à m’appuyer sur un article antérieur de S. Lévy dans Epistémocritique : « Poe : l’expérience de pensée, la pensée comme expérience » [3]. J’opposerai ensuite l’image de la machine que Poe met en place à celles que donnent Descartes et Wiener. Norbert Wiener est, on le sait, le père de la « cybernétique » – celui du moins qui a introduit le terme dans son usage actuel. Il publie, à partir de 1948, des textes, articles et livres – notamment Cybernétique (1948), L’usage humain des êtres humains (1950) et God and Golem Inc. (1965) – destinés à un public large et qui ont pour but d’analyser les capacités de ces machines alors nouvelles, les ordinateurs. Wiener consacre plusieurs textes à des ordinateurs, réels et imaginaires, jouant aux échecs. Je m’appuierai enfin sur les analyses qui précèdent pour relire le poème « Le corbeau » et comparer la répétition de son refrain, « Nevermore », à la parole animale, ou mécanique, telle que la définit Descartes. En guise de conclusion, je reviendrai sur la différence, dans les textes de Poe, entre la machine et l’humain, le calcul et l’analyse.

I. Les limites de la machine dans « Le joueur d’échecs de Maelzel »

Poe entend établir que « l’Automate joueur d’échecs », inventé en 1769 par le baron Kempelen et montré ensuite en Europe et aux Etats-Unis par Maelzel, suppose une intervention humaine et n’est pas entièrement mécanique. La machine, représentant un « Turc » assis devant une table sur laquelle est posé un échiquier, semble s’animer pour bouger les pièces. Elle joue des parties entières contre des adversaires choisis dans l’audience. La thèse de Poe, qui a été vérifiée par la suite, est qu’un homme se trouve en réalité caché derrière la table, sous le Turc, et commande les mouvements de celui-ci. Une machine, pour Poe, ne peut pas par elle-même jouer aux échecs. Poe donne une double justification à cette thèse : une preuve générale selon laquelle aucune machine ne peut jouer aux échecs et une analyse particulière du joueur d’échecs de Maelzel qui a pour but d’établir à nouveau, et de localiser dans le dispositif, la présence humaine :

« Il est tout à fait certain que les opérations de l’Automate sont réglées par l’esprit et non par autre chose. On peut même dire que cette confirmation est susceptible d’une démonstration mathématique, a priori. La seule chose en question est donc la manière dont se produit l’intervention humaine. » [4].

La suite du texte entend mettre en évidence, après une description détaillée de l’automate et de son exhibition par Maelzel, la manière de l’intervention humaine. Ce qui précède en revanche doit avoir établi la nécessité de cette intervention. Une question est de savoir dans quelle mesure cette première explication peut en effet prendre la forme, au sens propre, d’une démonstration mathématique.

I. 1. Une démonstration mathématique

Dans ses nouvelles policières, Poe distingue nettement des mathématiques la méthode utilisée par Dupin et qu’il appelle l’analyse :

« Cette faculté de résolution tire peut-être une grande force de l’étude des mathématiques, et particulièrement de la très haute branche de cette science qui, fort improprement et simplement en raison de ses opérations rétrogrades, a été nommée l’analyse, comme si elle était l’analyse par excellence. Car, en somme, tout calcul n’est pas en soi une analyse. » [5]. Dans l’article déjà évoqué, S. Lévy a bien mis en évidence l’importance de ce passage où Poe distingue l’analyse et le calcul. J’y reviendrai plusieurs fois. Poe, ici, distingue l’analyse, qu’utilise Dupin et qui détermine la façon dont celui-ci résout un problème, et l’étude des mathématiques lesquelles semblent être ramenées au « calcul ». L’analyse, en ce sens, passe par un moment qui n’a pas sa place en mathématiques : celui de l’identification. Les problèmes, ou les jeux comme le jeu de dames ou le whist, qui font appel à cette faculté d’analyse, supposent en effet une identification à l’adversaire : la capacité à prendre la place de l’adversaire pour deviner ses actions et agir en conséquence ou deviner ses faiblesses et l’induire en erreur :

« […] l’analyste entre dans l’esprit de son adversaire, s’identifie à lui, et souvent découvre d’un seul coup d’oeil l’unique moyen – un moyen quelquefois absurdement simple – de l’attirer dans une faute ou de le précipiter dans un faux calcul. » [6]

Autre aspect de la méthode et conséquence de cette identification à l’adversaire, l’analyste développe ce talent particulier pour l’observation qui manque toujours à la police parisienne. Parce que, comprenant de l’intérieur pour ainsi dire les gestes de son adversaire, l’analyste dirige son regard de façon appropriée. Il peut « savoir ce qu’il faut observer. » [7]

Or ces deux aspects de l’analyse, qui la distinguent du calcul mathématique, se retrouvent dans cette sorte d’enquête que mène Poe à propos de l’automate de Maelzel. Poe discute des réponses ou des gestes de Maelzel, en se mettant à sa place, pour deviner ses desseins ou son intérêt [8]. L’enquête passe aussi par des observations qui s’appliquent aux aspects les plus excentriques et incongrus du comportement de Maelzel ou des mouvements de son automate : « c’est évidemment de telles excentricités et incongruités que nous devons tirer (si toutefois la chose nous est possible) les déductions qui nous conduiront à la vérité. » [9] Comme le voudra par la suite Dupin : « C’est justement en suivant ces déviations du cours ordinaire de la nature [deviations from the plane of the ordinary] que la raison trouvera son chemin, si la chose est possible, et marchera vers la vérité. » [10]. Les réflexions de Poe semblent donc bien suivre la méthode d’analyse qui sera celle – dans des nouvelles postérieures – de Dupin. Le terme d’analyse est du reste utilisé par Poe [11]. La question reste cependant de savoir si les considérations de la première partie de l’essai, visant à montrer en général qu’un automate ne saurait jouer aux échecs, relèvent du raisonnement mathématique, tel que Dupin le décrit et l’oppose à l’analyse. Dupin donne en effet au raisonnement mathématique un domaine d’application particulier :

« Les mathématiques sont la science des formes et des quantités ; le raisonnement mathématique n’est autre que la simple logique appliquée à la forme et à la quantité. La grande erreur consiste à supposer que les vérités qu’on nomme purement algébriques sont des vérités abstraites ou générales. » [12]

Dupin donne ensuite une série d’exemples dans le domaine moral, la chimie, etc., où les axiomes mathématiques semblent être pris en défaut. Cette définition des mathématiques est au regard des mathématiques contemporaines de Poe, tout à fait discutable, ce que le narrateur fait justement remarquer à Dupin. Cela n’importe pas ici. La question est plutôt de savoir si les considérations initiales relatives à l’automate, dans « Le joueur d’échecs de Maelzel », peuvent relever du raisonnement mathématique en ce sens, c’est-à-dire de « la simple logique appliquée à la forme et à la quantité » ? Un raisonnement portant sur un tel automate – qui ne possède pas un moteur comme une machine à vapeur mais fonctionne comme une horloge que l’on remonte – fait-il intervenir autre chose que des notions de « forme » et de « quantité » ? Rien n’est moins sûr. Ce serait alors, comme c’est le cas dans les mathématiques contemporaines, ramener la théorie des automates dans le cadre d’une théorie mathématique. Ce serait aussi distinguer d’emblée l’automate, qui relève donc d’une théorie mathématique, et l’humain, ou l’esprit, qui exige l’analyse.

I. 2. La « thèse » de Poe et celle de Turing

Suivons maintenant la « démonstration » par laquelle Poe entend montrer a priori qu’un automate ne peut pas jouer aux échecs ou, plus exactement, conduire une partie contre un adversaire humain. Poe évoque la machine à calculer de Babbage et distingue ensuite les capacités requises pour le calcul, qui peuvent être mécanisées, et celles exigées par le jeu d’échecs qui ne le peuvent pas. Arrêtons-nous sur le premier point. Le passage qui est long mérite d’être cité en entier :

Les calculs arithmétiques ou algébriques sont, par leur nature même, fixes et déterminés. Certaines données étant acceptées, certains résultats s’ensuivent nécessairement et inévitablement. Ces résultats ne dépendent de rien et ne subissent d’influence de rien que des données primitivement acceptées. Et la question à résoudre marche, ou devrait marcher, vers la solution finale, par une série de points infaillibles qui ne sont passibles d’aucun changement et ne sont soumis à aucune modification. Ceci étant adopté, nous pouvons, sans difficulté, concevoir la possibilité de construire une pièce mécanique qui, prenant son point de départ dans les données de la question à résoudre, continuera ses mouvements régulièrement, progressivement, sans déviation aucune, vers la solution demandée, puisque ces mouvements quelques complexes qu’on les suppose, n’ont jamais pu être conçus que finis et déterminés. [13]

La « thèse » de Poe est que le calcul est susceptible d’être mécanisé. Pour tout calcul, on peut concevoir une machine qui pourra le réaliser. De là, on peut bien accepter que Babbage ait réussi, sinon à construire effectivement, du moins à concevoir, à dessiner une machine à calculer.

Il est évidemment tentant de rapprocher cette « thèse » de Poe de celle de Turing. Dans le célèbre article de 1937, Turing soutient que tout calcul, tout algorithme, toute procédure suivant des règles univoques est susceptible d’être réalisé par une machine d’une certaine sorte, ce que l’on appelle maintenant une machine de Turing [14]. Par exemple, pour « poser » une multiplication 1267*4578, on apprend, à l’école, des règles qui indiquent à chaque étape les opérations à accomplir – on écrit les deux nombres à multiplier l’un en dessous de l’autre, on multiplie d’abord le dernier chiffre du nombre du dessus par le dernier chiffre du nombre du dessous, etc. Bref, ce calcul suit des règles bien définies et une machine de Turing pourra calculer ce produit.

La proposition de Turing, qui identifie le calcul aux opérations d’une machine, n’est pas susceptible d’une démonstration à proprement parler mais constitue une thèse, une sorte d’axiome, que Turing justifie par des réflexions sur la notion de calcul et que l’on peut dire définir la notion de calcul : un calcul, c’est une procédure qui peut être implémentée sur une machine de Turing.

La « thèse » de Poe évoque d’abord celle de Turing. Il ne faut pas, cependant, se dépêcher d’y voir une anticipation de la thèse de Turing. La « thèse » de Poe – c’est pourquoi je place le terme entre guillemets – comporte une double indétermination. D’une part, il n’est pas facile de savoir ce que Poe entend par ces « calculs arithmétiques ou algébriques », qui peuvent selon lui se résoudre mécaniquement. Il donne certainement une large extension à la notion de calcul puisque dans le passage cité plus haut, Dupin peut résumer la distinction entre analyse et mathématique par cette formule : « tout calcul n’est pas en soi une analyse ». Le calcul semble représenter l’essentiel des mathématiques. Par son extension même, la notion de calcul garde alors un certain vague. C’est aussi le cas de la machine qui doit réaliser ces calculs. En particulier, il est essentiel, dans la thèse de Turing et pour la constitution d’une théorie mathématique des machine de Turing, que les machines de Turing soient des machines discrètes en cela qu’elles ne peuvent prendre qu’un nombre fini d’états internes. Par exemple, un ordinateur est essentiellement constitué d’une série d’interrupteurs. Chaque interrupteur peut être ou ouvert ou fermé. S’il y a n interrupteurs, ou ouverts ou fermés, la machine est selon la position des interrupteurs dans un état défini parmi 2n états possibles. Ou encore une horloge, constituée de roues crantées, est une machine susceptible d’un nombre fini d’états internes : les roues crantées ne peuvent être que dans un nombre fini de positions les unes par rapport aux autres. En revanche, si la machine comporte une roue tournant librement autour de son axe, celle-ci peut prendre tout un continu de positions différentes, et une telle machine sort de la théorie de Turing. La machine qu’envisageait de construire Babbage était bien, par avance, une machine de Turing, possédant un nombre fini d’états possibles. Mais rien n’indique, dans ce texte, que Poe ait connaissance de cette « finitude » de la machine de Babbage et qu’il reprenne lui-même ce caractère dans son raisonnement [15].

Prenons un exemple. Peut-on calculer mécaniquement des logarithmes, log 2, log 3, etc. ? On pourrait comprendre le texte de Poe comme indiquant que, puisque la fonction logarithmique est bien définie, une machine est possible dont le « mouvement » corresponde à la fonction logarithmique et se fasse de telle sorte que, partant sur une échelle graduée du chiffre n, l’index s’arrête à la fin du processus en un point représentant une approximation de log n. Le résultat, log n, est fixé sans ambiguïté par la donnée de n. Il en suit, pour reprendre les expressions de Poe, « inévitablement et nécessairement ». Donc – tirerait-on du texte de Poe – il peut être obtenu par une machine. Mais une telle machine pourrait être tout à fait différente d’une machine de Turing, ou de la machine que Babbage projetait. Elle pourrait fonctionner de façon analogique – plutôt que digitale – en s’appuyant sur un processus physique pour calculer ce logarithme. On serait alors très loin de la théorie de Turing.

Bref, la « thèse » de Poe me semble être trop indéterminée pour que l’on puisse y voir une anticipation de la thèse de Turing. Elle illustre néanmoins une idée que, avant Turing, on rencontre également avec une certaine indétermination dans des textes de logiciens comme Frege ou Gödel, l’idée selon laquelle un « calcul », de façon générale, est une procédure « mécanique ». Par ailleurs, si la « thèse » de Poe est que, en un sens très large de la notion, un calcul est susceptible d’être réalisé par une machine, la thèse de Turing en représente une spécification : certains calculs, en un sens plus étroit, sont en effet susceptibles d’être réalisés par certaines machines, définies par des caractéristiques précises. Ce n’est pas donc de ce côté, dans cette identification entre calcul et machine, que l’image de la machine que dessine Poe se distingue véritablement de la nôtre. Ce n’est pas par ce qu’elle peut faire que la machine de Poe se distingue de la nôtre mais par ce qu’elle ne peut pas faire.

I. 3. La machine et le jeu d’échecs

Considérons la seconde partie du raisonnement de Poe. Pourquoi une machine, que l’on peut imaginer calculer, ne saurait jouer aux échecs, c’est-à-dire, répétons-le, faire une partie contre un adversaire humain ? Poe donne deux raisons. Premièrement, « Aucun coup, dans le jeu des échecs, ne résulte nécessairement d’un autre coup quelconque. […] Supposons le premier coup d’une partie d’échecs mis en regard des données algébriques, le second pas de la question, qui en dépend absolument, en résulte inévitablement. Il est créé par la donnée. Il faut qu’il soit ce qu’il est et non pas un autre. Mais le premier coup dans une partie d’échecs n’est pas nécessairement suivi d’un second coup déterminé. » [16]. Poe oppose le calcul algébrique, dont chaque étape est entièrement définie, au jeu d’échecs dans lequel, à chaque étape, le jouer doit choisir son coup parmi une multiplicité de possibilités. Lorsque l’on « pose » la multiplication 1267*4578, lorsque développe le produit (a+b).(c-d), chaque étape du processus est déterminée par des règles bien définies. En revanche, dans une partie d’échecs, les coups précédents ne déterminent pas forcément les suivants. Le joueur doit choisir, ce qu’une machine, pour Poe, ne peut pas faire. Deuxièmement, « […] même en accordant (ce qui ne peut être accordé) que les mouvements de l’Automate joueur d’échecs soient en eux-mêmes déterminés, ils seraient nécessairement interrompus et dérangés par la volonté non déterminée de son antagoniste. » [17] Bref, il est impossible de parer à la première difficulté en admettant que l’automate ne choisit pas et que ses coups successifs sont entièrement déterminés dès lors que la machine est mise en branle. Car – semble affirmer Poe – une fois le premier coup joué par l’automate, l’adversaire joue à son tour, d’une façon que personne n’a pu anticiper et qui peut ne pas s’accorder avec le second coup que s’apprête à effectuer l’automate et qui est déjà fixé dans son mécanisme. Il est remarquable que Poe refuse, et ne considère pas même, que, à un moment donné de la partie, le coup de la machine puisse dépendre de la position des pièces sur l’échiquier. Poe est convaincu que les coups successifs de l’automate devraient être dès le début de la partie inscrits dans son mécanisme. Les coups de la machine devraient s’enchaîner les uns aux autres comme les notes égrenées par une boîte à musique. Les coups de l’adversaire n’importent aucunement et ne peuvent en rien modifier le cours du jeu de la machine. La machine ne voit pas son adversaire jouer, et c’est pourquoi, en réalité, elle ne peut pas jouer une partie contre un adversaire humain, et imprévisible. Pourquoi cet aveuglement dans la machine ? Dans les pages qui précèdent, Poe évoque un autre automate, un Magicien, qui peut répondre à un certain nombre de questions préparées à l’avance. Les questions sont inscrites sur de petits jetons, qui n’ont pas le même poids. Une question est posée à l’automate quand le jeton est inséré dans un tiroir. De la même façon que nos distributeurs de boissons reconnaissent par leur poids les pièces de monnaie, l’automate reconnaît la question posée au poids du jeton et fournit alors une réponse appropriée. Ne pourrait-on pas imaginer un dispositif analogue pour le jeu d’échecs ? La machine reconnaîtrait la disposition des pièces sur l’échiquier – parce que celles-ci produisent sur l’échiquier une répartition des masses particulière ou que le poids d’une pièce sur une case comprime un ressort et actionne un mécanisme particulier, peu importe – et jouerait son coup en fonction de cette disposition. Comme le magicien répond à la même question toujours de la même façon – ou donne une réponse tirée au hasard parmi un petit nombre de réponses possibles – le joueur d’échecs, confronté à une même disposition des pièces, produirait toujours le même coup, quel que soit le moment de la partie où cette disposition apparaît. L’automate serait peut-être un joueur mauvais mais il pourrait ainsi certainement jouer aux échecs. On pourrait opposer à cette solution que le nombre de combinaisons possibles, les différentes façons dont les pièces peuvent être disposées sur l’échiquier, est immense, et que personne ne réussirait à construire un mécanisme qui les distingue toutes et accomplisse une opération différente pour chacune. Cette objection serait sans doute juste mais elle n’entre pas dans l’argument de Poe. L’argument de Poe dépend tout entier de ce que la suite des coups jouée par un automate est d’emblée déterminée par son mécanisme. L’automate n’agit pas en fonction de la disposition des pièces et ignore entièrement le jeu de son adversaire. Cette image réapparaît du reste à plusieurs reprises, dans la deuxième partie du texte, au cours de l’analyse particulière consacrée à l’automate de Maelzel :

« Les coups joués par le Turc [l’automate] n’ont pas lieu à des intervalles de temps réguliers, mais se conforment aux intervalles des coups de l’adversaire – bien que cette condition (la régularité), si importante dans toute espèce de combinaison mécanique, eût pu facilement être remplie en limitant le temps accordé pour les coups de l’adversaire. » [18]

Poe y voit le signe d’une intervention humaine dans la machine, une présence humaine qui peut alors observer le jeu de son adversaire et s’y conformer. Mais pourquoi un intervalle de temps régulier devrait-il séparer les coups de l’automate ? C’est à nouveau que Poe considère qu’un automate jouerait pour ainsi dire tout seul, réalisant successivement les coups qui sont prescrits par son mécanisme et sans tenir compte des coups de son adversaire et du laps de temps qui s’écoule alors.

II. Poe, Descartes et Wiener

Il se trouve que la démonstration de Poe est erronée. Il faut bien reconnaître qu’elle l’est, puisque Poe entend établir a priori qu’une machine ne peut pas conduire une partie d’échecs, alors que nos ordinateurs jouent aux échecs. Cependant, cette erreur n’importe pas, et le raisonnement de Poe pourrait être aussi bien correct. Il s’agit d’en repérer – plutôt que les erreurs – les biais, de déterminer les images qui l’orientent. Et Poe en effet est prisonnier d’une image : une machine, un automate, une fois mis en branle, exécute un enchaînement qui est entièrement déterminé et ne peut plus être modifié par des données extérieures. Ainsi, la suite des coups d’un automate jouant aux échecs devrait être fixée au moment où la machine est lancée, au début de la partie, comme les étapes d’un calcul algébrique le sont par la donnée du problème. C’est par cette détermination que le calcul peut être implémenté sur une machine et à cause de l’indétermination du cours de la partie que le jeu d’échecs ne le peut pas. Il faut d’abord souligner que cette image de la machine est bien différente de celle qui anime les textes de Descartes et, avec lui, toute une part de la pensée classique. La machine, à laquelle Descartes compare l’homme et à partir de laquelle il veut penser le corps humain, est conçue sur le modèle de l’horloge ou, de façon plus anecdotique, de la fontaine. C’est un dispositif qui, une fois mis en branle, comme l’horloge est remontée ou comme on ouvre les robinets qui alimentent la fontaine, semble posséder en lui-même le principe de ses mouvements. Ainsi, par exemple, « le corps d’un homme vivant diffère autant de celui d’un homme mort que fait une montre, ou autre automate (c’est-à-dire autre machine qui se meut de soi-même), lorsqu’elle est montée et qu’elle a en soi le principe corporel des mouvements pour lesquels elle est instituée, avec tout ce qui est requis pour son action, et la même montre, ou autre machine, lorsqu’elle est rompue et que le principe de son mouvement cesse d’agir. » [19]. L’important, pour Descartes, est que la machine semble se mouvoir d’elle-même, comme le fait une horloge, et que ses mouvements puissent imiter ceux du corps humain. En revanche, lorsque Poe compare la machine à l’homme et discute de ce en quoi la machine peut imiter l’humain, ou évalue les capacités de la machine, ce qu’un mécanisme peut ou ne peut pas, le modèle qu’il invoque n’est plus celui de l’horloge : c’est la machine à calculer de Babbage. Et la question n’est plus celle de savoir si la machine peut reproduire nos gestes et nos fonctions corporels. Elle concerne presque uniquement les comportements humains qui semblent faire intervenir l’esprit : le calcul, le jeu d’échecs. Plus exactement, Poe évoque bien la façon dont l’automate imite les gestes humains mais cet aspect reste tout à fait anecdotique. Poe remarque en effet que « la physionomie extérieure, et particulièrement la gesticulation du Turc, ne sont, considérées comme imitations de la vie, que des imitations très banales. » L’automate ne reproduit qu’imparfaitement l’air réfléchi et les mouvements d’un véritable joueur d’échecs. L’interprétation de Poe est que Maelzel a choisi de donner à son automate des gestes « mécaniques » pour laisser croire précisément que l’automate ne renfermait qu’un mécanisme sans action humaine : « Si l’Automate avait imité exactement la vie dans ses mouvements le spectateur eût été plus porté à attribuer ses opérations à leur véritable cause, c’est-à-dire à l’action humaine cachée. » [20]. L’imitation des mouvements est maintenant secondaire à tel point que Maelzel peut à dessein laisser à son Automate un aspect mécanique. C’est que la question s’est déplacée et qu’il ne s’agit plus tant d’imiter les mouvements que la pensée de l’être humain. Bref, aussi bien le modèle que la problématique qui déterminent la machine en tant qu’elle imite l’humain se sont transformés. En prenant pour modèle la machine à calculer, Poe rompt avec la pensée classique qui, chez Hobbes, Descartes mais aussi Leibniz, garde de préférence celui de l’horloge. Pourtant, l’automate de Poe n’est pas encore le nôtre : le robot qui apparaît dans la cybernétique et la science-fiction qui lui est contemporaine. Il est – je l’ai annoncé – dépourvu de ce que Wiener appelle la rétroaction (feedback). La rétroaction est la fonction par laquelle une machine peut prendre en compte le résultat de son action passée pour y adapter ses actions futures : « La rétroaction est une façon de contrôler un système en réinsérant en lui les résultats de ses actions passées. » [21]. La façon dont le thermostat du four régule la chaleur émise est un exemple de rétroaction. Le thermostat mesure la température obtenue et, si celle-ci est égale, ou supérieure, à la température souhaitée par l’utilisateur, met hors circuit les résistances qui produisent de la chaleur. Ainsi, l’action de la machine – la production ou non de chaleur – dépend du résultat de ses actions passées – la température obtenue. On le voit sur cet exemple, ce n’est pas que Wiener invente un dispositif mécanique ou une fonction logique, qui permette de concevoir, ou de construire, des machines susceptibles de prendre en compte les résultats de leur action. Wiener donne seulement un nom pour, ou constitue en une notion déterminée, une fonction que bien des machines possédaient. L’exemple favori de Wiener est du reste le gouverneur centrifuge de la machine à vapeur, introduit par Watt à la fin du XVIIIe siècle. Et on rencontre dans les textes de Descartes, dans la description des fonctions corporelles – la description du sommeil par exemple [22] – des mécanismes qui relèvent exactement de la rétroaction au sens de Wiener. Cette notion de rétroaction conduit pourtant Wiener à mettre en avant une nouvelle image de la machine : une machine susceptible de s’adapter ou d’apprendre.

« L’organisme [et les machines à rétroaction qui se modèlent sur lui] n’est pas un mécanisme d’horlogerie comme la monade de Leibniz, dans son harmonie préétablie à l’univers, mais cherche toujours un nouvel équilibre avec l’univers et ses contingences futures. » [23] Or l’automate tel que l’imagine Poe, s’il n’est pas une horloge, reste néanmoins une monade dont les actions sont déterminées depuis le commencement. C’est cette image qui exclut que la machine puisse jouer aux échecs, ou à n’importe quel autre jeu, contre un adversaire humain. Inversement, l’idée de rétroaction permet de concevoir des automates qui peuvent non seulement tenir compte de la disposition des pièces pour leurs actions suivantes – et conduire alors en effet une partie contre un adversaire humain – mais même modifier leur stratégie. Wiener distingue plusieurs types de rétroaction. Par une rétroaction simple, de premier type, la machine observe la disposition des pièces sur l’échiquier, telle qu’elle résulte de ses coups et de ceux de son adversaire, pour jouer en conséquence. Dans une rétroaction de type supérieur, la machine retiendra les coups joués dans les parties qu’elle a gagnées, ou perdues, pour les reproduire si l’occasion se présente. La machine garde en mémoire toutes les parties qu’elle a jouées, et elle est programmée de façon à ce que, si la même disposition des pièces est déjà apparue dans une partie antérieure – ou la disposition inverse en interchangeant les blancs et les noirs –, elle jouera le même coup si celui-ci l’avait conduit – ou avait conduit son adversaire dans la configuration inverse – à la victoire, et un coup différent si ce n’est pas le cas. Ainsi, la machine améliore peu à peu ses stratégies. Elle est pour ainsi entraînée par les joueurs avec lesquels elle joue. Et, au bout du compte, elle aura une façon de jouer et une personnalité différentes selon les joueurs ou les écoles par lesquels elle a été entraînée [24].

Wiener discute, dans plusieurs textes, de programmes permettant aux ordinateurs qui commencent à apparaître de jouer aux échecs. Il mentionne en passant l’analyse de Poe dans « Le joueur d’échecs de Maelzel » sans voir dans la solution que Poe propose « aucune originalité » [25] À mes yeux, Wiener manque précisément l’originalité de Poe, qui est d’imaginer l’automate comme une machine à calculer – et non une horloge – mais – à la différence même de Descartes – une machine sans rétroaction. Cependant, Wiener reprend l’idée de Poe que le jeu d’échecs suppose une analyse de la personnalité de l’adversaire. Or la machine, s’entraînant et répétant leurs coups, semble commencer par adopter certains aspects de la personnalité de ses adversaires pour gagner finalement sa propre personnalité et une « inquiétante astuce » [26] : « Il ne sera pas du tout facile pour le joueur humain d’être certain qu’il joue contre une machine et non une personne. » [27].

« Supposons que la machine garde en mémoire les parties précédentes que vous avez jouées, et mesure en fonction de vos résultats antérieurs quelle sorte de stratégie sera le plus vraisemblablement couronnée de succès. Vous commencerez bientôt à sentir que la machine a développé une sorte de personnalité. » [28] Dans ce dernier passage, Wiener esquisse une expérience de pensée curieuse où, la machine étant entraînée par un unique adversaire, « vous », dont elle apprend peu à peu aussi bien à reproduire qu’à contrer les coups, « vous » lui reconnaissez peu à peu une « sorte de personnalité ». Quelle personnalité ? Il est difficile de ne pas penser que cette personnalité que « vous » reconnaissez à votre adversaire, sans savoir forcément que « vous » affrontez une machine, n’est qu’une image en miroir, un double mécanique de « vous »-même. On retrouverait dans d’autres textes de Wiener cette figure d’un double mécanique : la figure, forcément inquiétante, d’une machine créée par l’homme à son image et entrant en concurrence avec celui-ci [29]. Mon but n’est pas de rectifier en référence aux analyses de Wiener les considérations erronées de Poe ou de mettre en évidence leur partialité. Mon but est de distinguer différentes images de la machine. Wiener, comme Poe, met en place une image qui le conduit à des expériences de pensée, hors de l’ordinaire, des sortes de fictions esquissées en quelques lignes – cela, à l’intérieur même de ses essais et sans parler de ses nouvelles de science-fiction et de son roman. Mais l’image de Wiener n’est pas celle de Poe. Le texte de Poe fait intervenir une image de la machine qui ne se réduit ni à celle de la pensée classique et de Descartes en particulier, ni à celle de la cybernétique. La machine de Poe est une machine à calculer dont le mécanisme est entièrement rigide, déterminant des actions successives comme les règles d’un calcul déterminent les opérations à accomplir. C’est cette idée de détermination qui pousse Poe, du même mouvement, à accepter la mécanisation du calcul et à refuser celle du jeu d’échecs. Ces images dépendent d’avancées techniques mais elles ne les reflètent pas de façon adéquate ou ne s’ordonnent pas sur une ligne parallèle à celle d’un progrès technique. Sans doute, Poe peut se référer à l’exemple de Babbage, dont ne disposait pas Descartes, pour adopter un autre modèle de la machine. Wiener peut s’inspirer des ordinateurs et des programmes qui, dans les années cinquante, jouent en effet déjà – mal sans doute – aux échecs ou aux dames. Cependant, la rétroaction, que Poe exclut de sa machine, ne correspond pas à un progrès technique sur lequel Wiener, à la différence de Poe, pourrait s’appuyer. Comme je l’ai mentionné, Descartes pouvait déjà rendre compte des fonctions corporelles en imaginant par avance des mécanismes à rétroaction. L’image ne reflète pas l’état de la technique, bien que celui-ci en soit sans doute un ingrédient.

III. Retour sur Poe : l’homme et la machine

Je voudrais conclure par deux remarques concernant les rapports entre l’homme et la machine. Cette image de la machine, enchaînant ses opérations de façon aveugle, selon un déterministe strict, me semble en effet intervenir en différents points dans les textes de Poe. On la retrouve par exemple dans le poème « Le corbeau », tel que Poe l’analyse dans l’essai « La genèse d’un poème ».

Poe en effet explique avoir d’abord décidé de bâtir le poème à partir de la répétition d’un refrain, « Nevermore », « Jamais plus ». La difficulté alors était d’imaginer une créature et une situation susceptibles de donner lieu et sens à la répétition de ce même mot : « Observant la difficulté que j’éprouvais à trouver une raison plausible et suffisante pour cette répétition continue, je ne manquais pas d’apercevoir que cette difficulté surgissait uniquement de l’idée préconçue que ce mot, si opiniâtrement et monotonement répété, devait être proféré par un être humain ; qu’en somme la difficulté consistait à concilier cette monotonie avec l’exercice de la raison dans la créature chargée de répéter le mot. Alors se dressa tout de suite l’idée d’une créature non raisonnable et cependant douée de parole, et très naturellement un perroquet se présenta d’abord ; mais il fut immédiatement dépossédé par un corbeau, celui-ci étant également doué de parole et infiniment plus en accord avec le ton voulu. » [30]. Le perroquet est, dans les textes de Descartes, l’exemple récurrent d’une machine posant problème : compte tenu de la thèse de Descartes que les animaux sont des machines, le perroquet ne doit recouvrir qu’un dispositif mécanique et, pourtant, il a, dans une certaine mesure, l’usage de la parole et, en cela, peut être comparé à l’être humain. Le perroquet, ou le corbeau, de Poe n’est sans doute pas lui-même une machine. Néanmoins, il se conforme à l’image de la machine qui ressort du « Joueur d’échecs de Maelzel » en ce que ses opérations ou, plus exactement, cette unique opération que constitue l’énonciation du « Jamais plus » doivent être supposées s’enchaîner en vertu d’un principe interne, rigide, et indépendamment des circonstances extérieures, de la même façon qu’un automate enchaînerait ses coups dans l’abstraction de la disposition des pièces sur l’échiquier. Cet aveuglement du volatile est essentiel dans le poème. Le corbeau ne « réfléchit » pas, ne « choisit » pas une réponse appropriée aux questions que lui pose l’étudiant. Il répète en réponse au son de la voix son monotone refrain. Et c’est l’étudiant qui choisit les questions pour lesquelles le cri de l’oiseau prendra le plus de sens :

« […] il est poussé bientôt, par l’ardeur du coeur humain à se torturer soi-même et aussi par une sorte de superstition, à proposer à l’oiseau des questions choisies, de telle sorte que la réponse attendue, l’intolérable jamais plus, doit lui apporter, à lui, l’amant solitaire, la plus affreuse moisson de douleurs. » [31].

Il est instructif de rapprocher des analyses de Descartes la mécanique de la parole animale impliquée dans le poème de Poe. Dans la cinquième partie du Discours de la méthode, Descartes, en effet, distingue de la parole humaine celle dont l’animal est capable, l’animal qui est une machine :

« […] on peut bien concevoir qu’une machine soit tellement faite qu’elle profère des paroles, et même qu’elle en profère quelques unes à propos des actions corporelles qui causeront quelque changement en ses organes ; comme si on la touche en quelque endroit, qu’elle demande ce qu’on veut lui dire, si en un autre, qu’elle crie qu’on lui fait mal, et choses semblables, mais non pas qu’elle les arrange diversement pour répondre au sens de tout ce qui se dira en sa présence, ainsi que les hommes les plus hébétés peuvent le faire. » [32]. Ainsi, la différence entre la parole animale, ou la parole mécanique, et la parole humaine tient à l’universalité de cette dernière. L’homme pourra parler et faire sens dans toute circonstance alors que les paroles de l’animal répondent à des circonstances déterminées et des circonstances qui restent en nombre fini. L’animal donc se répète alors que l’homme s’adapte à la situation. Le perroquet ne dispose que d’un vocabulaire fini dont chaque terme s’attache à une circonstance particulière. On pourra par exemple apprendre à « une pie à dire bonjour à sa maîtresse lorsqu’elle la voit arriver » [33] ou qu’elle entend celle-ci lui crier « Bonjour ! ». Cette pie cartésienne qui ferait écho d’un « Bonjour ! » à celui de sa maîtresse ressemblerait, à première vue, au corbeau de Poe, qui répond « Jamais plus » lorsqu’il entend la voix humaine. Il reste pourtant entre eux une différence cruciale. C’est que la machine, ou l’animal cartésien peut distinguer des situations différentes et y répondre différemment, des situations en nombre fini sans doute, alors que l’animal, ou la machine de Poe n’a pas même cette capacité de distinguer des situations différentes.

« Au lieu que la raison est un instrument universel qui peut servir en toutes sortes de rencontres, ces organes [de la machine] ont besoin de quelque disposition particulière pour chaque action particulière ; d’où vient qu’il est moralement impossible qu’il y en ait assez de divers en une machine pour la faire agir en toutes les occurrences de la vie, de la même façon que notre raison nous faire agir. » [34] La machine cartésienne est bornée : elle répond à un nombre fini de situations différentes, quand la raison humaine est universelle et répond à toute situation. Cela dit, la pie cartésienne peut répondre à différentes questions de sa maîtresse alors que le corbeau de Poe répond « Jamais plus », quelle que soit la question qui lui est posée. Un automate cartésien pourrait tenter quelques coups aux échecs, quelques coups qui seraient adaptés à la disposition des pièces, alors que celui de Poe est perdu dès le premier coup qu’a joué son adversaire et que son mécanisme n’a pas pu prévoir. L’écart entre Poe et Descartes est en réalité immense. Si la machine de Descartes peut répondre à un nombre fini de circonstances différentes, quand la raison humaine peut s’adapter à toute circonstance, c’est seulement à l’infini que l’on pourra être sûr de mettre en évidence les limites de la machine. Les situations prévues dans le mécanisme de l’automate et dans lesquelles celui-ci peut agir avec sens sont en nombre fini mais ce nombre peut être arbitrairement grand. Il n’y a donc pas de test empirique absolument certain qui permette de distinguer l’homme et la machine, et c’est seulement d’une certitude « morale » que l’on sait que les circonstances de la vie sont trop nombreuses pour qu’une machine puisse être conçue qui y réponde. Ce n’est que vraisemblable. Le corbeau, dans le poème de Poe, qui répète ce « Jamais plus », se conforme à l’image de la machine que dessine « Le joueur d’échecs de Maelzel » : un dispositif aveugle qui enchaîne ses opérations sans pouvoir distinguer aucunement les situations dans lesquelles elles s’inscrivent. Cette particularité de l’image de la machine que met en place Poe – au regard même de l’image cartésienne – m’amène à une seconde remarque concernant, dans les textes de Poe, la différence entre l’homme et la machine.

On l’a vu, Dupin distingue le « calcul » et « l’analyse » : « […] en somme, tout calcul n’est pas en soi une analyse. » (« Yet to calculate is not in itself to analyse. »). Or une machine, pour Poe, est susceptible de calculer mais non d’analyser, et c’est pourquoi une machine ne peut pas jouer aux échecs. Le jeu d’échecs est donné par Dupin comme celui qui, au regard du jeu de dames ou du whist, fait la plus grande part au calcul. Néanmoins, les coups de l’adversaire y restent imprévisibles. Il ne suffit donc pas de calculer. Il faut s’adapter au jeu de l’adversaire et l’analyser.

Cependant, cette différence entre l’analyse et le calcul, cette différence entre l’humain qui analyse et la machine qui calcule, suit de l’image de la machine que dessine Poe et qui lui reste particulière. Si la différence entre l’humain et la machine est que celle-ci ne peut pas conduire l’analyse qui sous-tend le jeu, le jeu d’échecs, le jeu de dames, le jeu du whist, alors cette différence s’annule puisqu’il existe, de fait, sur nos ordinateurs des programmes contre lesquels l’on peut jouer à chacun de ces jeux. Mieux, tels que les envisage Wiener, ces automates qui jouent semblent bien suivre une méthode très proche de l’analyse telle que la définit Dupin. La machine, on l’a vu, enregistre les parties jouées contre son adversaire, elle est ensuite susceptible de repérer ses coups favoris et de les réutiliser elle-même ou d’apprendre à y parer. Elle n’est pas loin de « s’identifier » à son adversaire au sens où l’entend Dupin, puisque, à la longue, elle en vient à deviner ses stratégies et jouer précisément pour les contrer. Faut-il dire que la machine cybernétique est capable d’analyse ?

Du moins, il ne faut pas, à mes yeux, donner un sens trop large à cette distinction dans le texte de Poe entre le calcul et l’analyse. On ne peut pas faire de celle-ci la base d’une différence générale entre la pensée humaine et le calcul mécanique. Sans doute – bien qu’avec certaines indéterminations – Poe identifie, comme la logique contemporaine, le « calcul » au « mécanique ». Mais la mise en évidence des limites de ce calcul mécanique et, par suite, la mise en évidence de « l’analyse » comme une faculté proprement humaine dépend d’une image de la machine qui n’est plus la nôtre ou, disons, reste tout à fait particulière : la machine comme un dispositif de calcul, aveugle. C’est cette image de la machine dans les textes de Poe que j’ai voulu cerner en l’opposant à celle de Descartes et à celle de Wiener.

Pierre Cassou-Noguès : « Poe, Descartes et la cybernétique »

ISSN 1913-536X ÉPISTÉMOCRITIQUE – (Hiver 2010)

[1] Notamment dans Une histoire de machines, de vampires et de fous, Paris, Vrin, 2007, « Complément 1 ».

[2] in Edgar Allan Poe, Contes, essais, poèmes, tr. fr. Ch. Baudelaire, C. Richard éd., Paris, Laffont, 1989.

[3] Epistémocritique, vol. II, 2008

[4] « Le joueur d’échecs de Maelzel », in Contes, essais, poèmes, op. cit., p.1038

[5] « Double assassinat dans le rue Morgue », tr. fr. C. Baudelaire, in Contes, essais, poèmes, op. cit., p. 517. En anglais : « Yet to calculate is not in itself to analyse » (in Poetry and Tales, New York, Library of America, 1984, p. 397)

[6] Ibid., p. 518. Cf. également l’exemple du jeu « pair ou impair » dans « La lettre volée », in Contes, essais, poèmes, op. cit., p. 827.

[7] « Double assassinat dans le rue Morgue », Ibid., p.518.

[8] Notamment paragraphes VI et VIII, « Le joueur d’échecs de Maelzel », op. cit., p.1049-1051.

[9] Ibid., p.1055.

[10] « Double assassinat dans le rue Morgue », op. cit., p. 531 ; Poetry and Tales, op. cit., p. 414

[11] « Le joueur d’échecs de Maelzel », op. cit., p.1046

[12] « La lettre volée », op. cit., p. 829.

[13] « Le joueur d’échecs de Maelzel », op. cit., p.1037-1038.

[14] « On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem » (1937), repris dans M. Davis, The Undecidable, Hewlett (N.Y.), Raven Press, 1965.

[15] Poe note bien que les mouvements de sa machine à calculer « n’ont jamais pu être conçus que finis et déterminés ». Mais il est difficile de donner un sens précis à ce caractère « fini », qui n’apparaît qu’une seule fois dans le paragraphe.

[16] « Le joueur d’échecs de Maelzel », op. cit., p.1038.

[17] Ibid.

[18] Ibid., p. 1047. Cf. aussi §III, p.1048, où Poe soutient qu’une machine qui saurait jouer aux échecs devrait toujours gagner ses parties.

[19] Descartes, Passions de l’âme, in Œuvres, Adam et Tannery (éds.), Paris, Vrin, 1996, t..XI, p.331. Sur la fontaine, Traité de l’homme, in Œuvres, op. cit., t. IX, p.130.

[20] « Le joueur d’échecs de Maelzel », op. cit., p.1050.

[21] Wiener, The Human Use of Human Beings (1951), New York, Avon, 1967, p.84.

[22] L’analyse du sommeil et de la veille dans le Traité de l’homme est centrée sur une rétroaction négative : Descartes décrit un mécanisme par lequel les effets du sommeil sur le corps produisent le réveil, et les effets de la veille l’endormissement (Traité de l’homme, in Œuvres, op. cit., t. XI, p.198, à comparer avec Wiener, Cybernetics, Paris, Hermann, 1948, p.115).

[23] The Human Use of Human Beings, op. cit., p. 67.

[24] « Vous pourriez actuellement avoir un jeu entre deux écoles d’échecs dans lequel les deux écoles seraient représentées par des machines qui auraient été éduquées dans la tradition de deux écoles », « L’homme et la machine », in Collected Works, Cambridge (Mass.), MIT Press, t. IV, 1985, p.835

[25] « While his analysis, distinguished by the originality of his dramatic style, makes tense, absorbing reading, no originality characterizes the solution which he offers. » (« Chess-Playing Automata, The Turk, Mephisto and Ajeeb », conférence inédite, archives Wiener, MIT, Boîte 28C, dossier 605). Wiener se réfère également à Poe dans The Human Use of Human Beings, op. cit., p. 239.

[26] « uncanny canninness », God and Golem, Inc, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1965, p.21.

[27] « The Brain and the Machine » in Collected Works, t. IV, p.686.

[28] « Man and the Machine », in Collected Works, op. cit., t. IV, p.714.

[29] P. Cassou-Noguès, « Norbert Wiener dans la presse américaine : une figure du bon savant fou », in H. Machinal (ed.), La figure du savant fou, Rennes, Presse universitaire de Rennes, à paraître.

[30] « La genèse d’un poème », in Contes, essais, poèmes, op. cit., p.1012.

[31] « La genèse d’un poème », op. cit., p.1016. Je souligne.

[32] Descartes, Discours de la méthode, in Œuvres, op. cit., t. VI, p.56

[33] Descartes au Marquis de Newcastle, 23 novembre 1646, in Œuvres, op. cit., t. IV, p. 574

[34] Discours de la méthode, in Œuvres, op. cit., .t. VI, p. 56

Why an Ourang-Outang? Thinking and Computing with Poe

The chess player is an automaton invented by Baron Van Kemplen in the late 18th century. It was subsequently purchased by a certain Maelzel –the inventor of the metronome– who exhibited the machine’s prowess by having it play opponents from the audience at theaters and sideshows on both sides of the Atlantic. In the article, Poe demonstrates, as others by the way did before him, that hidden in the machine was human being who is actually doing the chess playing.

The chess player is an automaton invented by Baron Van Kemplen in the late 18th century. It was subsequently purchased by a certain Maelzel –the inventor of the metronome– who exhibited the machine’s prowess by having it play opponents from the audience at theaters and sideshows on both sides of the Atlantic. In the article, Poe demonstrates, as others by the way did before him, that hidden in the machine was human being who is actually doing the chess playing.

the stage rolling the automaton in front of him while opening and closing compartments and drawers in the machine to show that it contained only mechanical elements. Poe proposes that Maelzel opened and closed these compartments and drawers in a precise order that permitted the person inside to slide an inner panel and move around at the right moment and thus remain hidden. He concludes that, in spite of the mechanics of the machine always in view, there remained always a locked space inside the machine.

— This inner sliding panel constitutes part of Poe’s solution to the hoax in the article. It is transposed to the tale where it becomes a sliding window that also constitutes part of the solution to the locked room mystery for Dupin.  We find out that the ourang-outang enters the apartment through such a window and by chance a nail in the window frame locks the window upon its exit. The animal, in other words, like the supposed person inside the machine, moves around thanks to a sliding mechanism and thus remains hidden to the neighbors who arrive on the scene just as the murder was taking place.

We find out that the ourang-outang enters the apartment through such a window and by chance a nail in the window frame locks the window upon its exit. The animal, in other words, like the supposed person inside the machine, moves around thanks to a sliding mechanism and thus remains hidden to the neighbors who arrive on the scene just as the murder was taking place.

— The structures of the article and the tale are also very similar. Both start with a long, general, abstract, and to a certain extent epistemological discussion which then turns to a concrete description of the automaton in the article and into a narrative in the tale which is supposed to illustrate the epistemological discussion. Moreover, the epistemological discussion in both are precisely on the same topic, but taken from slightly different angles. In the article, Poe distinguishes the functioning of a machine and the nature of human thought. In the tale, which has very much the appearance of an article in the beginning, Poe distinguishes mathematical analysis from human analysis, between the computable and the thinkable. This distinction is summarized by an aphorism that we find in the first few lines of the tale: “Yet, to calculate is not in itself to analyze.” I think that we can read the three Dupin stories as an unpacking of that aphorism. The second tale, “The Mystery of Marie Rogêt,” is labeled clearly as sequel to the first, not in the plot, of course, but in his further development of the aphorism where he will talk mostly about probabilities. In the third tale, “The Purloined Letter,” he will have Dupin pick up explicitly the difference between the thinkable and the computable, to which I will come back.

–In an open letter that was widely published, Charles Babbage, who in 1822 invents a machine to re-calculate the astronomical tables, which he calls the “Difference Engine,” says of his machine that “by the aid of gravity or any other moving power, [it] should become a substitute for one of the lower operations of human intellect.” [4]

–In an anonymous article on that open letter in the British Critic of the same year, Babbage’s modest affirmation that the purpose of his machine would be “a substitute for the lower operations of the human intellect” becomes a “transfer […] from mind and matter –to make the wheel and axle the substitutes of the brain." [5]

–This association of mind and machine lasts a long time. In 1837 John William Draper gives a lecture in the States on recent advances in science, which was published in Southern Literary Messenger a few months after Poe quits his job in that magazine. Draper says of Babbage’s machine “Not only does this system of wheels calculates, as though it was a living and reasoning thing, but even writes down and prints off its labors." [6]

–Around the same time, Ada Lovelace Byron, Lord Byron’s daughter, is getting her training in mathematics from Babbage and is working with him to develop the second generation of his machine, called –note the coincidence—the “Analytic Engine” for which she wrote what is considered today as the first piece of software that was to generate the Bernoulli numbers. She writes a few years later to a friend this exquisite sentence: “I hope to bequeath to generations a calculus of the Nervous System.” [7] Her remark is certainly not as ambitious as her elder’s substitution of mind by matter, but it fits nevertheless within the paradigm because, as we shall see in moment, if there is such a thing as a calculus of the nervous system, that calculus is susceptible to mechanization.

–The preceding year, 1836, Poe publishes “Maezel’s Chess Player” in which we find this remark, astonishing for the accuracy in its description our own computers:

But if Poe invokes the wonder of Babbage’s machine, the most advanced automaton of his time, it is to suggest disbelief in the capacity of a machine to play the much more complicated game of chess and to lead him into a theoretical discussion on the difference between what a machine can do and what human reasoning does. Striking in that discussion is first his thorough understanding of the algorithmic nature of computation:

Le paradigme de la combinatoire chez Valéry, Hilbert et Turing

Le mot signale aussi un but à l’horizon de la recherche, la forme close d’une sphère ou d’un anneau d’idées [4]. Le Système valéryen est alors la représentation de l’ancienne intuition d’un système fermé de la connaissance où chaque élément est « saturé » [5]. » [6] . La comparaison avec l’Ars magna de Lulle, encouragé par Nicole Celeyrette-Pietri, n’est pas sans pertinence, mais nous voudrions nous demander ici s’il est possible de rapprocher la machine autopoïétique, convoitée par Valéry, de modèles qui lui seraient plus contemporains. Umberto Eco, qui évoque justement Lulle dans son étude sur La recherche de la langue parfaite, mentionne le cas, charnière, de Condorcet, qui dans un manuscrit de 1793-1794 cité par l’épistémologue Gilles-Gaston Granger, « rêve d’une langue universelle qui est en réalité une ébauche de logique mathématique, une « langue des calculs » qui identifierait et distinguerait les processus intellectuels, en exprimant des objets réels dont on énonce les rapports, rapports entre objets et opérations réalisées par l’intellect dans la découverte et l’énonciation des rapports. » [7]. Mais le manuscrit s’interrompt avant d’identifier les idées premières et indique que « l’héritage des langues parfaites est en train de se transférer définitivement sur le calcul logico-mathématique, où personne ne songera plus à tracer une liste des contenus idéaux, mais seulement à prescrire des règles syntaxiques. » [8]. Le calcul logico-mathématique et sa visée formaliste nous amène beaucoup plus près du contexte épistémique dans lequel évolue Valéry, marqué par Hilbert dont les travaux fondateurs en mathématiques imprègnent le climat de l’époque et favorisent « l’assurance avec laquelle Valéry se lance dans l’élaboration d’une mathématique de l’esprit. » [9]. Nous étudierons donc ici les convergences entre le premier formalisme de Valéry et celui d’Hilbert, avant d’évaluer si les machines de Turing, qui dérivent du formalisme hilbertien, ne fourniraient pas une comparaison adéquate et chronologiquement plus proche de la machine autopoïétique telle que Valéry peut en nourrir le dessein.

De l’Analysis situs au formalisme axiomatique d’Hilbert

Selon Hourya Sinaceur, spécialiste de la philosophie des mathématiques, l’ancêtre du formalisme, dans bien des aspects, est Leibniz : « il est remarquable que Leibniz ait simultanément mis en valeur l’analyse qualitative des situations géométriques (par son essai d’Analysis situs) et l’analyse symbolique des formes d’expression (dans son insistance répétée sur la nécessité de langues formelles ou « caractéristiques »). » [10]. Comme nous allons le voir, l’analysis situs, ou topologie, est justement sollicitée par Valéry pour mener à bien son projet de topographie mentale : « L’être pensant est un ensemble de systèmes dépendants en acte, indépendants en puissance. Et il y a comme des degrés d’engrenage. […] Le tout dépend de la partie . » [11]. La question est donc de trouver le meilleur moyen de représenter ces « degrés d’engrenage » et c’est ici que le recours à l’analysis situs s’avère opératoire : « La valeur de la topologie pour l’analyse de l’esprit réside dans le fait qu’elle permet d’étudier, en faisant abstraction de toute notion de quantité et de mesure, les rapports de contact et de continuité entre les points et les espaces qui les contiennent. » [12] L’analysis situs est rattachée à la fois à la géométrie non-euclidienne et à la théorie des ensembles qui dégage le primat de l’unité de l’ensemble et, à l’intérieur de celui-ci, celui de la relation, conception qui, comme Judith Robinson le met en évidence, « était parfaitement adaptée à l’idée que Valéry se faisait de l’esprit comme un assemblage d’éléments qu’il faut étudier non pas en eux-mêmes mais dans leurs relations toujours mobiles et fluctuantes avec la structure de l’ « ensemble » mental et de ses innombrables « sous-ensembles ». » [13]. Cantor, dont Valéry lut et discuta longuement avec son ami Féline l’ouvrage Sur les fondements de la théorie des ensembles transfinis [14], développe, dans les années 1870 et 1880, une théorie des ensembles qui fait de l’infini actuel [15] un objet explicite de raisonnements mathématiques. Or, ainsi que le rappelle Pierre Cassou-Noguès, « l’infini actuel suscite une controverse sur les fondements des mathématiques » [16] et c’est dans cette question des fondements des mathématiques que s’inscrivent les travaux de Hilbert, dont l’ouvrage, Les Fondements de la géométrie, « passent pour représenter l’acte de naissance officiel du formalisme axiomatique. » [17]. On pourrait, selon Pierre Cassou-Noguès, présenter l’œuvre d’Hilbert comme une série de problèmes résolus dans différents domaines, le titre de chaque étape étant celui d’un problème. Ce qui pose la question de l’unité de son œuvre. Même si l’activité de Hilbert s’est, contrairement à celle de Léonard de Vinci, limitée à une discipline, elle est présentée par Pierre Cassou-Noguès de la même manière que Valéry présente l’artiste et savant italien dans L’introduction à la méthode de Léonard de Vinci : « Le cheminement de Hilbert n’est pas linéaire. Et l’unité vient plutôt de la méthode. » [18]. Dans sa méthode, la rigueur tient une place essentielle et comparable à celle que tiennent les « gênes exquises » dans la méthode poétique de Valéry. De même que, pour Valéry, la rigueur des « gênes exquises » n’est pas l’ennemie de l’inspiration, la rigueur pour Hilbert n’est pas l’opposée de la simplicité : « la recherche de la rigueur conduit toujours à découvrir des raisonnements plus simples [et] ouvre aussi la voie à des méthodes plus fécondes que les anciennes. » [19]. Lorsque Hilbert explicite les traits que ses travaux mettront à l’honneur, il fait figurer, avec la rigueur, la simplicité et la généralité, qui sont issues d’un même effort d’approfondissement, celui qu’ouvre la méthode abstraite :

« La méthode abstraite, qui émerge en algèbre, décrit les champs mathématiques, non par la nature de leurs objets, mais par leur structure. […] En laissant indéterminée la nature des objets, la méthode abstraite libère les démonstrations des considérations contingentes liées à un champ d’objets particuliers et laisse apparaître le raisonnement dans ses articulations essentielles. » [20] Cette méthode satisfait à la préoccupation valéryenne de faire primer la relation sur la notion. De même que, chez Descartes, savoir, c’est savoir comment on a pu savoir, l’efficacité méthodique que recherche Hilbert cultive la transparence du raisonnement à lui-même : l’indétermination dans laquelle est laissé l’objet facilite la fluidité du raisonnement tel que l’esprit peut se le représenter. Ce qu’il perd en précision sur l’objet, il le gagne en précision sur l’ensemble, dans une économie de type visuel, mettant en évidence la dimension fondamentalement spéculaire de la méthode. La démarche de Hilbert est ainsi comparable à la poétique valéryenne, telle que l’analyse Michel Jarrety :

S’il [Valéry] reproche en effet au langage ordinaire de privilégier la désignation séparée des mots aux dépens de leurs relations, le travail du poème consistera précisément à modifier – parfois jusqu’à la destruction – le sens reçu, qu’il s’agit vraiment d’écarter, en choisissant les termes les plus propres à susciter, par leur association, la substitution qui s’opère par exemple dans le vers de Marceline Desbordes-Valmore, ou qui se rêve par l’ignorance de la réalité dénotée par un mot. [21]